近几年,境外教材被禁,民办学校更名,民办摇号入学,国家出台的一系列针对国际教育的政策,让看热闹的外行人都觉得国际学校办学受阻,留学这条路岂不是更难走了?

实际上,过去10年间,中国的国际学校迎来了高速增长,据统计,从2012年到2021年共新增了602所国际学校,增幅达80%,上、广、北、深四所一线城市增量领先。由此可见,当一个事物逐步发展壮大起来,国家就会进行制约和规范,引导其变得健康和完善。

拿实施教材举例,自2019年政策出台后,上海等地已经落地执行了几年,国际学校在符合义务教育课程标准的基础上,开发自己的校本课程作为辅助,从而达到创新和融合的目的。

总体来看,国际教育的版图正从“大而散”向“小而精”方向发展,却被有些人理解为国家打压和取缔。然而,时间来到2022年,随着疫情的又一波反复,与国际教育有关的事件仍然会引发部分家长群体的焦虑。

01

事件盘点

AP大考取消:

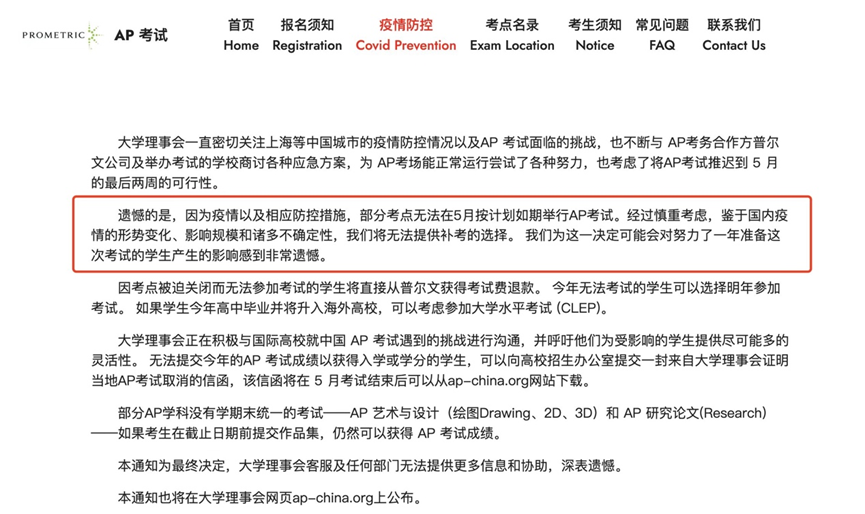

5月6日,美国大学理事会College Board和AP考务合作方普尔文公司发布了一则联合公告,中国部分考点无法在5月按计划如期举行AP考试,并且不提供补考、网考选择,也无法提供基于作业的预测评估或分数。

图源:网络

图源:网络

IB考试取消:

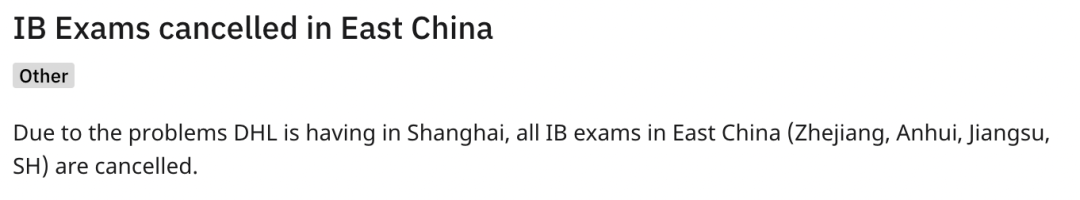

因DHL物流无法送达,国际文凭组织IBO宣布取消今年5月上海、浙江、江苏、安徽四省的IB大考,将采取非考试路径进行考评。

图源:网络

图源:网络

此消息一传出,不少家长慌了,孩子辛苦备考,都临门一脚了,考试机会没了?

国际学校外教跑路:

北京德威学校学前部副校长Matthew Hughes不辞而别,校方通告很快通过网络扩散成“国际学校校长辞职,带走大量外教”、“疫情下外教资源严重流失”。

北京德威学校校长给学生家长发的邮件

北京德威学校校长给学生家长发的邮件

02

真相还原

当焦虑的泡沫越来越多,真相往往被隐藏在角落。针对这些事件,我们可以一一去剖析。

关于AP取消:

美国大学普遍采用整体审查(Holistic review)的考核方法,一部分是学术表现,包括高中成绩、语言考试成绩、SAT/ACT学术类考试,另一部分是个人特质,包括课外活动、专业竞赛、实习、科研等软性指标。

学生通过参加AP考试,能够证明个人的学术能力,但终归只是考察因素之一,其重要程度并不等同于“一考定终身”的高考。

关于IB取消:

IB官方已经澄清,网传暂停所有在中国大陆举办的IB考试系谣言。在安全且可行的情况下,参加考试是评估学生学术能力的最佳方法。在中国大部分学校,IB考试仍在继续,并且以线下为准。

图源:网络

图源:网络

此外,追溯到上一次IB大考取消是2020年5月份,当年的5月和11月考试季都采取了“双路径”的评估方式。将日常表现、模拟考试等作为审核内容,预估分数与大考成绩具有同等效力。今年,受影响的地区同样采用该方式。

关于外教流失:

对于学校系统来说,教职工流动本属正常现象。由于极少向家长和学生公示,一旦有类似事件传出,就容易被捕风捉影。

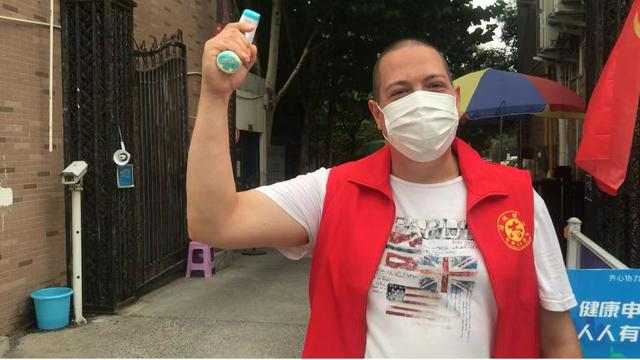

一般来说,外教可能因为合同到期,个人私事等离开,也会向薪资待遇更高的一线城市流动。而一些已经在中国定居的外教,早就融入了社区。

郑州41岁加拿大外教每天在社区做防疫志愿者

郑州41岁加拿大外教每天在社区做防疫志愿者

以上种种,皆为外因,所以真有那么大的影响力,能够撼动一部分早就计划留学的家庭的信念,开始质疑国际教育的价值吗?其实不然。

03

家长如何认知国际教育?

如今,留学申请越来越内卷,高昂的培养费用也使得一些家庭捉襟见肘,这对家长的内在认知提出了更高的要求。如果只是简单的“复制成功”,身边的精英家庭都让孩子上国际班,那自己也照做;或是觉得孩子在公立学校里待不下去,所以选择国际教育这条路,往往很容易被外界舆论左右思想。

北大心理学博士刘丹老师说:“究竟孩子要具备怎样的能力才能适应未来?社会正在发生翻天覆地的变化,家长自己有限的人生经验,其实已经不具备对未来的指导意义了”。因此,国际教育不再停留在与英语授课划等号的认知层面,家长应该分析为什么给孩子选择国际教育,与孩子深入的沟通,观察和了解孩子的兴趣爱好,不单单是教育资金方面的准备。

以IB课程旨在培养的“终身学习者”为例,孩子应该具有这10种特质:勤于探究,知识渊博,心中有爱,勇于冒险,热爱思考,坚持原则,善于沟通,均衡发展,积极反思,思想包容。

如果家长认可这个教育体系培养出来的人,那么无论外界发生什么,都可以理性地去思考,给孩子更完整的规划。

04

留学还值不值得?

疫情之下,彻底放弃留学计划的少之又少,不少家庭倾向于延期或更换目的地。这也表明,国际教育的内核仍然代表着一种优质教育资源。与此同时,我们也要认识到留学的溢价越来越小,就业环境变化很快,留学生文凭未必还是找工作的金字招牌。

其实,在绝大多数家长眼里,他们看重留学能够带来跨文化交流,拓宽孩子的视野,去见见外面的世界,从而融合中西文化,而不奢望通过留学实现社会阶级的攀升。

在我们采访过的几位家长中,可以看到一些父母视角的真情流露:

L同学,本科就读于福特汉姆大学

一直以来,我比较看重孩子个人意愿的表达,他是一个外向的男孩子,他自己想出国,他对美国文化是好奇的,是感兴趣的,是接纳的。为此我大量研读关于美国文化的文章,可以确定美国文化基本上是外向的文化......我觉得外向的、对于美国文化有好感的孩子,哪怕英语差一点点、自我管理能力差一些,好像都不是那么重要,反正他出国就会很开心,而且确实可以学到很多东西。

我们应该希望孩子获得一种完全不同于东方的、中西结合的价值观,希望他通过留学真正得到应变能力的快速提升、同时海外留学经历会让他更谦逊、更平和、更快乐!

Z同学,本科就读于杜伦大学

高考像是一把尺子,每个孩子的考试内容都是一样的,而英国的A-level更加人性化,孩子可以自己决定报考的3-4门是哪几科,更容易发挥自己的学科优势。比如我女儿更擅长学文,因此我觉得她更适合英国的A-level的教学方式,相对来说也更容易申请到自己心仪的大学和专业。

结合我自己当年求学的经历而言,高考就代表着人生的一个peak,上了大学以后很多人变得非常 relax,觉得自己终于完成了最重要的一次考试,我只要进了这所大学的校门就ok了,但我是一直告诉女儿的是学习应该是一个不断向上爬坡的过程,中低年级时打下的基础应该是为了在未来的高等领域探索的过程中走的更快更远。

H同学,本科就读于澳大利亚国立大学

其实在一个二线城市,留学这条路,或者说想去接受更高更好教育的想法在家长群体中并不普遍,大概只占2-3成,而且他们往往会用这样一种价值观去衡量:用那么多钱去支持孩子出国,那还不如把这个钱投入到孩子成家立业上。对于另一部分早早决定本科要送孩子去留学的家长们来说,他们肯定是上国际高中,从普高出去是比较少的。

但我的观点是,现在的小孩是独生子女的居多,家长要给到孩子更多的信心。如果因为高考没有选择好的学校,那么就会波及到就业各方面,而且大学里共同学习的人群很重要,人脉也是一种资源。如果孩子能进入一个好的读书环境,他的学识可以更好的支撑以后的生活,让他幸福感和自信心都更强一些。

如今,孩子普遍在“自鸡”,家长几乎都是在给孩子减负,注重个性化成长,解放孩子的天性,正如华大基因CEO尹烨所言,家长不焦虑的核心原因在于坚信一代人与一代人肯定是不一样的。“她不需要成为我,不需要接近我。她要按照她的方式和世界取得自洽,她要用她的方式为这个世界做出贡献。”